Wie viel kostest es eigentlich, Wissenschaft offen zugänglich zu machen? Und wer zahlt am Ende dafür? Diese und ähnliche Fragen um die Unterstützung der Open-Access-Transformation oder die Bereitstellung von wissenschaftlichen Publikationsdiensten beschäftigen aktuell wissenschaftliche Bibliotheken – wie auch ZB MED. Der folgende Erfahrungsbericht schildert das Projekt „Einführung eines Informationsbudgets bei ZB MED“, das mit einem Semesterpraktikum im Rahmen des Bachelorstudiengangs „Bibliothek und digitale Kommunikation“ an der TH Köln begann und derzeit in einer Werkstudententätigkeit fortgeführt wird. Das Ziel ist die Etablierung einer anpassbaren und erweiterbaren Grundlage für ein Informationsbudget, auf konzeptioneller und technischer Ebene. Im Folgenden beschreibe ich, was das bedeutet bzw. worum es bei meiner Arbeit geht und reflektiere die gewonnenen Erfahrungen. Ein Bericht von Jannik Fischer.

Was ist ein Informationsbudget?

Das „Informationsbudget“ kann als Weiterentwicklung des klassischen Bibliotheksetats gesehen werden. Diese Weiterentwicklung ist im Zuge der Open-Access-Transformation notwendig geworden bedingt durch die sich verändernde Publikationspraxis, die Vielzahl verschiedener Publikations-[i] und Lizenzmodelle sowie die damit veränderten Zahlungsflüsse.

Welche Probleme sollen Informationsbudgets lösen?

An wissenschaftlichen Einrichtungen, an denen viel publiziert wird – hunderte oder sogar tausende Artikel pro Jahr – entstehen dadurch hohe Kosten. Die APCs (article processing charges), eine Publikationsgebühr, welche Verlage für die Open-Access-Publikation von Artikeln erheben, können schnell mehrere tausend Euro pro Artikel betragen. Bezahlt werden diese Gebühren von den Autor:innen selbst, den Bibliotheken oder einzelnen Fakultäten – oder abgekürzt: aus verschiedenen institutionellen Quellen.

Zu den vielfältigen Finanzierungsquellen und mannigfaltigen Open-Access-Modellen kommt hinzu, dass die Zahlungsflüsse sehr oft nicht zentral gesteuert werden, sondern dezentral verlaufen. Das Problem liegt somit darin, dass kaum Transparenz darüber besteht, wer eigentlich wie viel für Publikationen zahlt.

Definition: „Informationsbudget“

Diesem Problem soll mithilfe der neuen Informationsbudgets begegnet werden. Diese stellen eine Übersicht dar zur Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben einer Einrichtung im Bereich Literaturversorgung und Publikationsdienstleistungen. Dabei geht es grundsätzlich um die Erfassung aller Kosten sowohl für die Beschaffung von Informationen als auch für das Publizieren. Das bedeutet, es geht auch um die Finanzierung von Infrastrukturen und Diensten, die den offenen Zugang zu Wissenschaft und Forschung fördern. Informationsbudgets werden inzwischen von zentralen wissenschaftspolitischen Akteuren wie dem Wissenschaftsrat (WR) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefordert und werden zukünftig zur Standardpraxis werden[ii].

Auf dem Weg zum Informationsbudget

Dieser Beitrag soll keine theoretische Abhandlung über Informationsbudgets sein. Ich möchte stattdessen berichten, wie es für mich war, bei ZB MED zuerst als Praktikant und später als Werkstudent an diesem spannenden Projekt zu arbeiten.

Die Erfassung aller Einnahmen und Ausgaben für Informationen (Literaturversorgung, Publikationsdienstleistungen etc.) ist keine leichte Aufgabe oder überhaupt eine, die in ein paar Monaten erledigt ist. Das war auch nicht die Erwartung zum Projektstart. Das Projekt zielte darauf ab, erste Weichen hin zum Informationsbudget zu stellen. Was das im Einzelnen bedeutete, erläutere ich in drei Schritten.

1. Grundlagenverständnis aufbauen

Zunächst ging es darum, ein Grundlagenverständnis aufzubauen. Was ist ein Informationsbudget, wie lässt es sich definieren? Welche Modelle gibt es und wie sieht die Umsetzung bei anderen Einrichtungen aus? Es gibt einige Vorreiter in Deutschland, wie etwa die Universitätsbibliothek Bielefeld[iv][v] oder die Universitätsbibliothek Regensburg[vi], die bei der Umsetzung bereits weiter fortgeschritten sind, während viele andere sich noch in der Anfangsphase befinden. Dabei stand reichlich Literatur zur Verfügung. Auch die genannten Vorreiter präsentieren ihre Best-Practice-Beispiele und bieten Orientierung.

Dieser erste Schritt bestand aus viel Recherche, Einarbeitung in die vorhandene Fachliteratur, in vorhandene Projekte und Initiativen sowie passende Workshops und Konferenzen.

2. Bestandsaufnahme: ZB MED

Als nächstes stand die Bestandsaufnahme an. Welche Kosten fallen bei ZB MED rund um wissenschaftliche Publikation und Literaturversorgung überhaupt an? Welche Abteilungen, Bereiche, Personen sind beteiligt und welche vorhandenen Datenquellen gibt es? Hierin lag eine erste Herausforderung. Die Recherchearbeit für eine allgemeine Definition und Konzeption des Informationsbudgets ist vergleichsweise unkompliziert. Die Anwendung auf die lokalen Gegebenheiten der eigenen Einrichtung erforderte jedoch Vermittlungsarbeit und Anpassungen. Literatur und Praxiserfahrungen von anderen helfen sehr. Die Adaption auf ZB MED-Spezifika war jedoch mit zusätzlichem Aufwand verbunden. Die Einführung in die Strukturen und Abläufe bei ZB MED durch meine Kolleg:innen war hierbei eine große Hilfe.

3. Daten sammeln und strukturieren

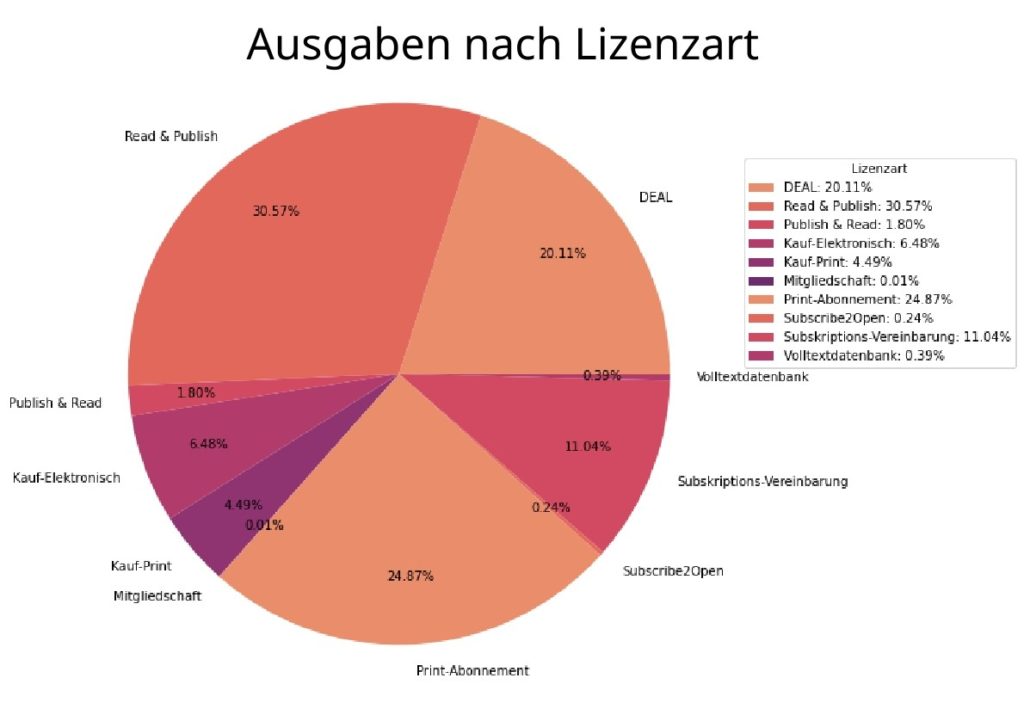

Nachdem die ersten zu erfassenden Kostenarten identifiziert waren, galt es, die notwendigen Daten zu sammeln und zu strukturieren. Dafür ist gute Kommunikation erforderlich, um den Personen, die über die Daten verfügen, zu vermitteln, warum diese Daten benötigt werden. Das bedeutete zum Beispiel entsprechende Haushaltsdaten einzusehen, zu entschlüsseln und dann die relevanten Teile in eigene Tabellen zu überführen. Neben den sogenannten HÜLs (Haushaltsüberwachungslisten) ging es insbesondere darum, Lizenzarten zu definieren und diese entsprechend zu sortieren. Zusätzlich überprüfte ich die Liste der ZB MED-eigenen Publikationen auf die Zahlung von Publikationsgebühren.

Neue Skills

In diesem Schritt war es besonders spannend, grundlegende Kenntnisse in Python (insbesondere der Bibliotheken pandas und matplotlib) zu erwerben, um besser mit den Daten arbeiten zu können. Dabei konnte ich mir mithilfe von kostenlosen Internetressourcen und KI-Angeboten genug selbst beibringen, um Skripte für die Analyse und Visualisierung der Daten zu schreiben. Die Arbeit mit diesen Tools hat ein nachhaltiges Interesse an den Grundlagen der Programmierung und Datenanalyse geweckt. Ich möchte meine Kenntnisse vertiefen und auch in zukünftigen Projekten anwenden.

Wie geht es weiter?

Es ist Ziel von Institutionen wie dem Wissenschaftsrat, dass Einrichtungen Informationsbudgets nicht nur aufbauen, sondern diese früher oder später auch mit anderen teilen, um die Transparenz zu erhöhen und die Open-Access-Transformation voranzutreiben. Einige Einrichtungen visualisieren ihre Daten bereits in Dashboards und teilen sie öffentlich. Auch ich bin damit beschäftigt, eine technische Lösung für die Darstellung des Informationsbudgets zu finden und arbeite aktuell an der Entwicklung eines Dashboards. Dieses wird zunächst dazu dienen, die Daten intern zu teilen. Damit habe ich auch in diesem Projekt die nächste Anwendung für Python gefunden und konnte so meine Kenntnisse vertiefen.

Personalressourcen und Infrastrukturkosten

Es steht aber noch ein weiterer Schritt bevor: Ein spannender Aspekt des Informationsbudgets ist die Abbildung von Personalressourcen und Infrastrukturkosten. Ein Blick auf die Förderung von Open Access ist besonders interessant. Zu ZB MED gehört auch GMS – German Medical Science: „Ein Portal für Online-Zeitschriften, Kongresse und Forschungsberichte aus dem Gesamtbereich der Medizin“[vii]. Darunter befinden sich 15 sogenannte Diamond-Open-Access-Zeitschriften, das heißt, Zeitschriften, bei denen weder Autor:innen noch Leser:innen Gebühren zahlen müssen. ZB MED unterstützt damit eine Form des Open Access die besonders offen und fair ist, da sie niemanden durch eine Paywall von der Teilhabe an Wissenschaft abhält. Natürlich entstehen auch bei dieser Form Kosten, die zum Beispiel in der technischen Aufrechterhaltung von Servern oder der Arbeit von Redaktionen zu finden sind. Auch diese Kosten finden ihren Platz im Informationsbudget. So habe ich die spannende Aufgabe, herauszufinden, wie sich solche Kosten erfassen und evaluieren lassen.

Abschließende Betrachtung

Das Projekt zur Einführung eines Informationsbudgets zeigt, wie komplex, aber auch spannend das zunehmend relevanter werdende Thema der Kostentransparenz im Rahmen der Open-Access-Transformation ist. Meine Erwartung war es nicht, bereits ein vollständiges System zu etablieren, aber ein solides Fundament für ein Informationsbudget zu schaffen. Im Verlauf des Projekts wurden zentrale begriffliche und konzeptuelle Grundsätze geklärt, eine Bestandsaufnahme durchgeführt, relevante Daten erfasst und erste Auswertungen vorgenommen sowie technische Lösungen erprobt. Das Projekt steht dabei für einen kontinuierlichen Lernprozess auf inhaltlicher und persönlicher Ebene. Vieles wurde bereits geschafft, aber die Arbeit ist noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe, dass dieses Projekt ein guter Ausgangspunkt für mehr Transparenz und Übersichtlichkeit in der Open-Access-Finanzierung sein kann.

[i] https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/open-access-gruen-und-gold (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[ii] https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9477-22.pdf (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[iii] https://www.o-bib.de/bib/article/view/5864/8752 (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[iv] https://zenodo.org/records/6784050 (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[v] https://www.o-bib.de/bib/article/view/5948/8925 (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[vi] https://www.b-i-t-online.de/heft/2024-05-fachbeitrag-deinzer.pdf (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)

[vii] https://www.egms.de/dynamic/de/index.htm (zuletzt aufgerufen 16.07.2025)